Énergie hydroélectrique

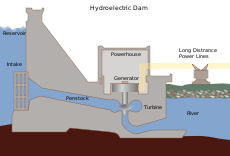

L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique des différents flux d'eau L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine,...

Catégories :

Énergie hydraulique - Énergie renouvelable - Utilisation durable des ressources naturelles

Recherche sur Google Images :

Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- energie hydro electrique - l'eau fait tourner une turbine qui créer après un dispositif mécanique, de l'électricité. (source : sionaidaitnotreplaneteetnotreargent.over-blog)

L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique des différents flux d'eau (fleuves, rivières, chutes d'eau, courants marins... ) L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur.

L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Elle est aussi reconnue comme une énergie propre, quoiqu'elle fasse quelquefois l'objet de contestations environnementales, soit à cause de son emprise foncière, soit plus récemment sur son bilan carbone.

Utilisation

La puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était estimée à 715 gigawatts (GW), soit à peu près 19% de la puissance électrique mondiale. Près de 15 % de la puissance électrique installée en Europe est d'origine hydraulique.

Cependant, la proportion d'énergie hydroélectrique est bien moindre (de l'ordre de 10 %) que la puissance installée peut le faire croire, car cette dernière joue un rôle spécifiquement important pour assurer l'équilibre instantané de la production et de la consommation d'électricité. En effet, l'énergie électrique ne se stocke quasiment pas et c'est pourquoi l'énergie hydroélectrique est fréquemment une variable d'aprécisément. En France, par exemple, la puissance installée est de 25 GW, soit 22 % de la totalité des centrales contribuant à l'alimentation des réseaux publics tandis que la production ne représente qu'environ 15%

Techniques de production

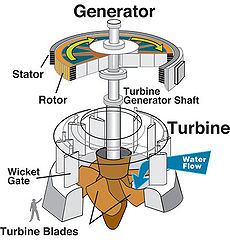

L'énergie électrique est produite par la transformation de l'énergie cinétique de l'eau, par l'intermédiaire d'une roue entrainant un rotor d'alternateur. La totalité mécanique localisé autour de la roue motrice se nomme "la turbine". Il existe 4 types de turbines, citées ci-dessous. Le choix du type de turbine le plus adapté est fait par le calcul de la vitesse spécifique notée ns.

- La turbine Pelton, adaptée aux hautes chutes, avec une roue à augets, découverte par Lester Allan Pelton.

- La turbine Francis, plutôt montée pour des chutes moyennes, ou alors hautes, avec une roue à aubes simple ou double. Conçue par James B. Francis.

- La turbine Kaplan, idéalement adaptée aux basses chutes et forts débits, avec une roue de type hélice, comme celle d'un bateau. Viktor Kaplan a mis au point une roue à hélice dont les pales peuvent s'orienter suivant les débits utilisables.

- La turbine Wells, assez peu connue, utilise le mouvement de l'air génèré par le mouvement des vagues à travers un tube vertical. Principe développé par Alan Wells.

Formes de production d'énergie hydroélectrique

Il existe trois formes principales de production d'énergie hydro-électrique :

- les centrales dites gravitaires pour lesquelles les apports d'eau dans la réserve sont seulement gravitaires

- les stations de transfert d'énergie par pompage (S-T-E-P), pour lesquelles un système artificiel sert à pomper l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur. Celles ci comprennent d'ailleurs souvent une partie gravitaire.

- les usines marémotrices au sens large qui utilisent l'énergie du mouvement des mers, qu'il s'agisse du flux alterné des marées (marémotrice au sens strict), des courants marins permanents (hydroliennes au sens strict) ou du mouvement des vagues.

Les centrales gravitaires

Les centrales gravitaires sont celles mettant à profit l'écoulement de l'eau au long d'une dénivellation du sol. On peut les classer selon trois types de fonctionnement, déterminant un service différent pour le dispositif électrique. Ce classement se fait selon la constante de vidage, qui correspond au temps théorique qui serait indispensable pour vider la réserve en turbinant à la puissance maximale.

Classement par type de fonctionnement

On peut distinguer ainsi :

- les centrales dites "au fil de l'eau", dont la constante de vidage est le plus souvent inférieure à 2 heures ;

- les centrales "éclusées", dont la constante de vidage est comprise entre 2 et 200 heures ;

- les "lacs" (ou réservoirs), dont la constante de vidage est supérieure à 200 heures.

Les centrales au fil de l'eau, essentiellement installées dans des zones de plaines présentent pour ces raisons des retenues de faible hauteur. Elles utilisent le débit du fleuve tel qu'il se présente, sans capacité significative de modulation par stockage. Elles fournissent une énergie en base[1] particulièrement peu coûteuse. Elles sont typiques des aménagements réalisés sur les fleuves importants comme le Rhône et le Rhin.

Les centrales éclusées présentent des lacs plus importants, leur donnant la possibilité une modulation dans la journée ou alors la semaine. Leur gestion sert à suivre la variation de la consommation sur ces horizons de temps (pics de consommation du matin et du soir, différence entre jours ouvrés et week end... ). Elles sont typiques des aménagements réalisés en moyenne montagne.

Les centrales-lacs correspondent aux ouvrages présentant les réservoirs principaux. Ceux-ci permettent un stockage saisonnier de l'eau, et une modulation de la production pour passer les pics de charge de consommation électrique : l'été pour les pays où la pointe de consommation est déterminée par la climatisation, l'hiver pour ceux où elle est déterminée par le chauffage. Ces centrales sont typiques des aménagements réalisés en moyenne et haute montagne.

Classement par type de remplissage

Il est aussi envisageable de classer les centrales suivant les caractéristiques de remplissage de leur réservoir, ce qui induit certaines contraintes dans l'usage électrique qui peut en être fait. On peut distinguerra par exemple, les réservoirs dont le remplissage peut statistiquement être obtenu de façon hebdomadaire, saisonnière, ou alors pluri-saisonnière.

Classement par hauteur de chute

Enfin, on peut aussi classer les ouvrages selon leur hauteur de chute, autrement dit la différence d'altitude entre le miroir théorique du réservoir plein et la turbine. Cette hauteur de chute détermine notablement les types de turbines utilisées.

On peut distinguer ainsi :

- les hautes chutes (> 200 m)

- les moyennes chutes (entre 50 et 200 m)

- les basses chutes (< 50 m )

Entre ces trois types de classement, il n'existe pas d'équivalence stricte mais une forte corrélation. Les centrales au fil de l'eau ont généralement des caractéristiques de remplissage quotidienne avec des apports réguliers, et de faible hauteur de chute ; les éclusées ont des caractéristiques de remplissage quotidienne ou hebdomadaires influencées par la saison (saison de crues) et des hauteurs de chute moyenne, plus rarement haute ; enfin les lacs ont des remplissage généralement saisonniers (fonte des neiges ou saison des pluies) et des hauteurs de chutes importantes.

Les STEP : Station de Transfert d'Énergie par Pompage

Ces centrales, en plus de produire de l'énergie à partir de l'écoulement naturel, comportent un mode pompage servant à stocker l'énergie produite par d'autres types de centrales quand la consommation est basse, par exemple la nuit, pour la redistribuer, en mode turbinage, lors des pics de consommation.

Ces centrales possèdent deux bassins, un bassin supérieur et un bassin inférieur entre lesquels est positionnée une machine hydroélectrique réversible : la partie hydraulique peut fonctionner autant en pompe, qu'en turbine et la partie électrique autant en moteur qu'en alternateur (machine synchrone). En mode accumulation la machine utilise le courant apporté pour remonter l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur et en mode production la machine convertit l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau en électricité.

Le rendement (rapport entre électricité consommée et électricité produite) est de l'ordre de 82%.

Ce type de centrale présente un intérêt économique quand les coûts marginaux de production fluctuent significativement sur une période de temps donnée (le jour, la semaine, la saison, l'année... ). Elles permettent en effet de stocker de l'énergie gravitaire, dans les périodes où ces coûts sont bas, pour en disposer dans les périodes où ils sont élevés.

C'est par exemple le cas s'il existe des variations récurrentes importantes de la demande (entre été et hiver, jour ou nuit... ), des productions "fatales" en quantité importante, qui seraient sinon perdues (énergie éolienne) ou des productions d'énergie en base faiblement modulables (nucléaire, hydraulique de fil de l'eau).

La STEP la plus connue en France se trouve dans la vallée de l'Eau d'Olle (dans les Alpes), et relie le lac du Verney (retenue aval) au barrage de Grand'Maison (retenue amont).

Par contre, la plus ancienne semble être celle du Lac Noir dans les Vosges, versant alsacien, du nom du lac associé au Lac Blanc. Conçue, dans les années 1930, pour réguler la production du barrage au fil de l'eau de Kembs, sur le Rhin, sa mise en exploitation fut le théâtre d'une tragédie où tout le personnel périt à l'exception d'un survivant. Elle fut mis en service après avoir équipé la conduite forcée, d'une centaine de mètres de dénivellation, d'une cheminée d'équilibre contre les coups de bélier et localisée à l'horizontale au dessus du bâtiment reconstruit.

Dans les Alpes, un grand projet soutenu par l'Europe, de construction d'une usine hydroélectrique nommée à produire 560 millions de kWh par an, soit l'équivalent de l'alimentation d'une ville de 280 000 habitants va être achevé dans les années à venir, c'est le projet "Nouvelle Romanche" sur la commune de Livet-et-Gavet, au sud de Grenoble. Le montant de l'investissement s'élève à 150 M€, assuré à hauteur de 80 à 90 % par EDF. C'est une centrale souterraine équipée de deux turbines Francis, construite au fil de l'eau, qui permettra une meilleure utilisation de la force hydraulique dans la Vallée de la Romanche.

Leif-Erik Langhans, de la Ruhr-Universität de Bochum, a aussi étudié un dispositif d'éolienne couplée à une centrale hydraulique à réserve pompée. L'énergie éolienne excédentaire permet de amener l'eau dans un bassin surélevé. En cas de déficit d'énergie, cette réserve d'eau passe au travers de turbines productrices d'électricité.

Les centrales marémotrices

Une usine marémotrice est une centrale hydroélectrique qui utilise l'énergie des marées pour produire de l'électricité.

à partir des vagues

Le Japon s'est intéressé le premier aux ressources de la houle à partir de 1945, suivi par la Norvège et le Royaume-Uni. Au début du mois d'août 1995, l'Ocean Swell Powered Renewable Energy (OSPREY), la première centrale électrique utilisant l'énergie des vagues, est installée au nord de l'Écosse. Le principe est le suivant : les vagues pénètrent dans une sorte de caisson immergé, ouvert à la base, poussent de l'air dans les turbines qui actionnent les alternateurs générant l'électricité. Cette dernière est ensuite transmis par câble sous-marin à la côte, distante d'environ 300 mètres. La centrale avait une puissance de 2 MW. Malheureusement, cet ouvrage, endommagé par les vagues, a été anéanti un mois plus tard par la queue du cyclone Félix. Ses créateurs ne se découragent pas. Une nouvelle machine, moins chère et plus performante, est aujourd'hui mise au point. Elle doit permettre d'apporter de l'électricité aux petites îles qui en manquent et , d'alimenter une usine de dessalement de l'eau de mer.

à partir des courants marins

Un projet de la société britannique Marine Current Turbines a prévu d'utiliser des hydroliennes (sorte d'«éoliennes» sous-marines) qui utiliseraient les courants marins de manière comparable à une hélice de bateau pour produire de l'électricité.,

Coût de l'hydroélectricité

Malgré des coûts de réalisation le plus souvent élevés, les coûts de maintenance sont raisonnables, les installations sont prévues pour durer longtemps, et l'énergie de l'eau est gratuite et renouvelable si elle est bien gérée. Par conséquent le bilan est plutôt positif, c'est un des dispositifs de production d'électricité les plus rentables ; en outre c'est un des plus souples.

Utilisation de l'hydroélectricité

L'énergie hydroélectrique est stockable, elle peut par conséquent être utilisée en pointe, c'est-à-dire lorsque la demande est la plus forte sur le réseau public de distribution électrique.

En revanche, la production d'hydroélectricité est limitée par la réserve d'eau disponible, ce qui dépend du climat et des pompages réalisés en amont de la retenue pour l'eau sanitaire et l'irrigation.

Impacts environnementaux

L'hydroélectricité est reconnue comme une énergie propre et inépuisable, contrairement au pétrole ou au gaz naturel.

L'utilisation d'énergie de source hydraulique plutôt que provenant de sources non renouvelables est globalement positive pour l'environnement. Cependant les impacts environnementaux peuvent être particulièrement importants, en particulier lors de la mise en place de structures fréquemment lourdes donnant la possibilité la récupération d'énergie hydraulique.

Ces impacts fluctuent avec le type et la taille de la structure mise en place : ils sont faibles s'il s'agit d'exploiter les chutes d'eau naturelles, les courants marins, les vagues, mais ils deviennent particulièrement importants s'il s'agit de créer des barrages et des retenues d'eau artificielles. Il faut remarquer que dans les projets de barrages, la production d'hydroélectricité est souvent complémentaire, d'autres finalités telles que la maîtrise des crues et de leurs conséquences, le perfectionnement de la navigabilité d'un cours d'eau, l'alimentation en eau de canaux, la constitution de stocks d'eau pour l'irrigation, le tourisme...

Le bilan en gaz à effet de serre des dispositifs hydroélectriques est nettement positif. Il faut néanmoins tenir compte qu'il faut plusieurs années avant que le CO2 dépensé lors de sa construction soit compensé par l'électricité produite.

Cependant, certaines recherches[2] émettent des doutes sur le bilan en gaz à effet de serre des dispositifs hydroélectriques. L'activité bactériologique dans l'eau des barrages, en particulier en régions tropicales, relâcherait d'importantes quantités de méthane (gaz ayant un effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2)

Un problème additionnel est la contamination au mercure contenu dans les sols inondés, qui passent dans la chaîne alimentaire aquatique, et qui contamine les populations autochtones qui vivent de la pêche (tels que les Cris au Québec).

Notes et références

- ↑ Par énergie en base on entend une production particulièrement faiblement modulée en puissance

- ↑ Voir : Les barrages plus polluants que les centrales à charbon ou l'article original en anglais : [1]. Voir aussi [2])

Voir aussi

- Barrage

- Énergie renouvelable

- Hydro-Québec

- Exposition mondiale de la houille blanche

- Vallée du Grésivaudan

- Vallée de la Romanche

- Liste des installations hydroélectriques

- Liste des centrales hydroélectriques au Québec

- Projet hydroélectrique du fleuve Nelson (Manitoba, Canada)

- Complexe hydroélectrique La Grande (Québec)

- Barrage des Trois Gorges

- Ancienne papeterie de Chappes

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 29/03/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité